- 「このくらいでへばっていては土岐市でも生きていけない」

- 引き出し黒とよばれる独特な焼き物の技法をご存知でしょうか?

- 海外インバウンド向けのツアープログラムにも選出されています。

- っという訳で、見学させて頂きました♪

- 引き出し黒は、1200℃の窯で真っ赤に焼きあがった焼き物を、水に漬けて急冷させる技法。

- Goproが溶けるほど熱い!

- 貫入音が涼しげ~♪

- 水で一気に急冷!

- 艶やかで優し気な黒へと仕上がります。

- 引き出し黒は、人間国宝 ”加藤孝造” 氏の瀬戸黒としても有名な技法。

- ツアープログラムでは、窯から引き出した抹茶碗で茶道体験も出来るのとのこと。

- 実際に作った引き出し黒の抹茶碗で茶道体験。

- 『生産性から精神性へ』伝えたい美濃焼の心を体験していただくプログラムです。

- ツアープログラムではなくとも、真山窯さんへ足を運んでみませんか?

- 真山窯さんの詳細はこちら

「このくらいでへばっていては土岐市でも生きていけない」

ども、土岐市を駆けるやまだです。まだ5月だと言うのに気温30度超えの日がザラに続きます。さすが東濃・・・盆地は夏も冬も厳しいですわ。

っという余談はさておき、

引き出し黒とよばれる独特な焼き物の技法をご存知でしょうか?

言わずもがな土岐市を中心に東濃地方は美濃焼の産地。でも、その美濃焼の焼き方にも沢山の技法があって、中でも ”引き出し黒” と呼ばれる独特な技法が海外の方にも注目を集めているとのこと。

引き出し黒の技法で焼かれた抹茶碗

海外インバウンド向けのツアープログラムにも選出されています。

海外向けのアジアのツアープログラムを取りまとめたサイト「voyagin」でも、この引き出し黒の体験プログラムが選出されています。そしてそのツアープロバイダーが土岐市の真山窯さんになる訳なんです。

Voyagin|アジアのツアー、体験プログラムならボヤジン

https://www.govoyagin.com/ja真山窯さんの引き出し黒と茶道体験プログラムはこちら

Japanese Tea & Hikidashi-Guro Ware in Toki, Gifu Prefecture

https://www.govoyagin.com/ja/activities/japan-gifu-japanese-tea-and-hikidashi-guro-ware-in-toki-gifu-prefecture/10789

っという訳で、見学させて頂きました♪

焼き物の一大産地に住んでいながらも、実際に焼き物の現場を数える程にしか見てきていないワタクシメ。今回はそのツアープロバイダーである下石町にある窯元 ”真山窯” さんへ、実際に引き出し黒の様子を取材撮影させて頂きました。

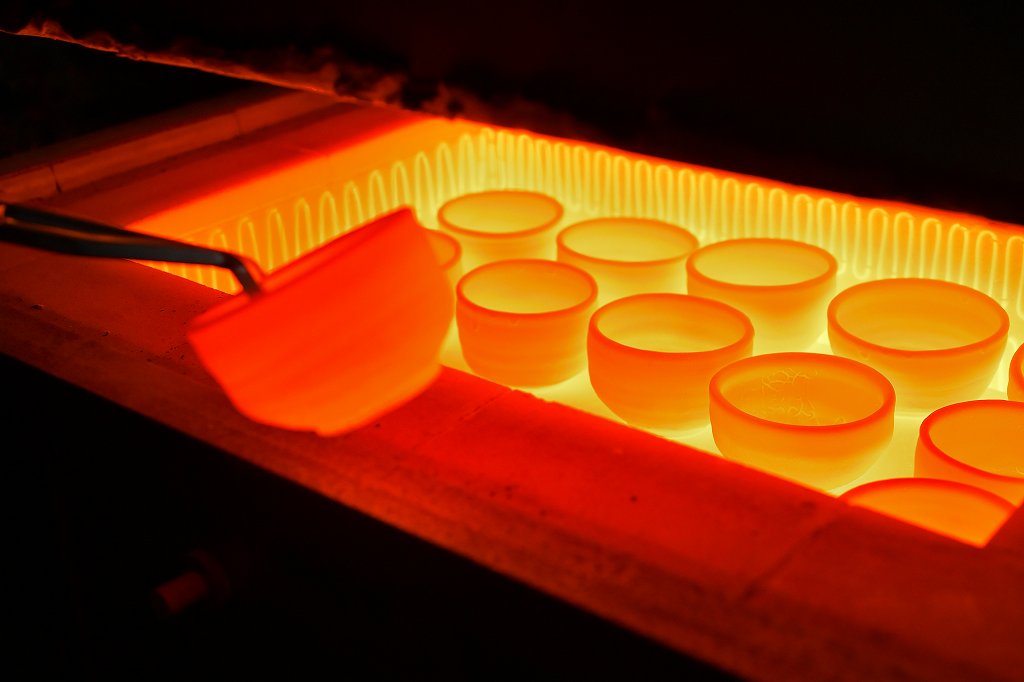

引き出し黒は、1200℃の窯で真っ赤に焼きあがった焼き物を、水に漬けて急冷させる技法。

一般的な焼き物は、徐々に温度を下げていくのが通常なのですが、引き出し黒は、1200℃の窯の中で真っ赤に焼きあがった状態から引っ張り出し、水で一気に急冷させます。

映像はこちら

1200℃の電気窯の蓋を開けると、一帯は灼熱状態。

長いトング?を使ってそーっと慎重に取り出します。

撮影用に距離をとっても顔が焼けそう・・・

Goproが溶けるほど熱い!

窯の口手前30cm程が、どのくらい熱いかっていうと・・・Goproがジュクジュクに溶けるほど熱いんです。それでも奇跡的に?無事撮影が続行できました!さすがGopro!

主にケースが全焼。フロントカメラは無事だったものの、ステータス画面は真っ黒ですわ~(泣)

碗のハマ(接地面の部分)にも色目を付ける為、藁の上にそーっと置きます。

みるみるうちに藁に火が!

幻想的な写真が撮れました。

こんな感じで撮ってます。

貫入音が涼しげ~♪

「キン♪キン♪」と音が鳴っています。

これが釉薬にひびが入る音=貫入(かんにゅう)と呼ばれています。

映像はこちら

徐々に色が落ち着いてくるパターン

水で一気に急冷!

焼き物の真っ赤な表情が、ブクブクっと泡を上げながら艶やかな黒へと表情を変えます。

映像はこちら

艶やかで優し気な黒へと仕上がります。

引き出し黒は、水で急冷することで生地が柔らかくなり、手触りも口当たりも優しい質感に仕上がります。両手を添えて使う抹茶碗には最適な技法なのかもしれません。

映像はこちら

引き出し黒は、人間国宝 ”加藤孝造” 氏の瀬戸黒としても有名な技法。

引き出し黒=瀬戸黒は人間国宝 加藤孝造氏の考案した技法としても有名な焼き物の技法であると同時に、大変難しい技法だと伺いました。

実際に、試験段階の様子も拝見させて頂きましたが温度管理から釉薬の調合。引き出しのタイミングなど全ての準備から工程においても厳密さが必要。

それゆえか、特に茶道の世界では 引き出し黒で焼かれた抹茶碗は誰もが知る逸品だとされているそうです。

ツアープログラムでは、窯から引き出した抹茶碗で茶道体験も出来るのとのこと。

ボヤジンに登録されているツアープログラムでは、窯から抹茶碗を取り出す作業がメインとなりますが、実際にその引き出し黒の抹茶碗で茶道体験も可能とのこと。

建物2階には茶室が設けされているほか、貴重な焼き物の展示資料館にもなっています。

貴重な焼き物を見学することが可能です。

写真クリックで拡大表示

実際に作った引き出し黒の抹茶碗で茶道体験。

茶道の先生をお招きし、海外参加者に茶道体験もされているとのこと。

地元で作られている和菓子も堪能いただけます。

『生産性から精神性へ』伝えたい美濃焼の心を体験していただくプログラムです。

日本の焼き物において6割を占めると言われる美濃焼。「とにかく作れば売れる!といった時代を経て、忘れ去られてしまった焼き物の精神を伝えたい」と真山窯 伝統工芸士の伊藤浩一郎氏。

モノづくりにおいて、作って売るだけの商売ではなく、使って頂く方への心配りまでもが大切。取材撮影を行う中で、元来の焼き物の在り方、美濃焼の在り方を再確認できたかのように感じました。

ツアープログラムではなくとも、真山窯さんへ足を運んでみませんか?

真山窯さんの工房や2階ギャラリーは開放されていますので、事前予約があれば見学も可能とのこと。1階ギャラリーには手洗い鉢がずらりと並び見ているだけでも楽しいですよ。伊藤浩一郎氏の人柄や考え方についても、お会いされるとより理解できるかと。

▼写真クリックで拡大表示

真山窯さんの詳細はこちら

住所:〒509-5202 岐阜県土岐市下石町1535−5

(無料駐車場有、事前に電話確認ください)

電話:0572-57-6709

HP:http://www.sinzangama.com/